Entrez dans le monde magique des orgues.

Page créée le 17/04/2008

Mise à jour le 18/04/2020

Le grand-orgue Lesclop

(1756) de l'église St Roch

de Paris (1er)

Pays :

France

Région :

Île-de-France

Ville :

Paris (75) - 1er

Local :

Eglise St Roch

Facteur :

Lesclop / Cavaillé-Coll

Année :

1756 / 1842

Passion, Découvertes, Partage....

Historique

Disposition

Carte

Photos

Cliquer

On sait l’existence d’une chapelle dédiée à Ste Suzanne dans le faubourg St Honoré au début du 16ème

siècle. Cette chapelle fut transformée en église en 1577 et dépendait de St Germain-l’Auxerrois. En 1653, le

roi Louis XIV, âgé seulement de 15 ans, posa la première pierre de l’église actuelle. La construction durera

jusqu’en 1740, ce qui explique le mélange des styles classique et baroque. Le corps principal de l’église est

construit entre 1653 et 1660, date à laquelle les travaux s’arrêtent, faute de crédits. Le chœur et le transept

sont terminés en 1690. En 1701, la chapelle de la Vierge est érigée au nord de l’abside par l’architecte Jules

Hardouin-Mansart. Entre 1720 et 1740, la construction s’achève enfin par la toiture définitive et la façade.

Cette dernière à deux ordres superposés est directement inspirée du style de l’église du Gesu de Rome.

L’église St Roch est l’une des plus grandes de Paris avec ses 125m de long. Elle se compose d’une nef avec

deux collatéraux et des chapelles latérales, un transept peu saillant, un chœur avec un chevet semi-circulaire

entouré d’un déambulatoire. Puis vient s’ajouter la chapelle de la Vierge, circulaire et surmontée d’une

coupole, avec son déambulatoire. Au nord de cette chapelle, la chapelle du Calvaire sera construite un peu

plus tard, vers 1754, rectangulaire et perpendiculaire à l’axe de l’église. L’église est fermée et pillée à la

révolution. Elle récupérera au 19ème siècle une partie de ses œuvres d’art et de ses mobiliers perdus, mais

également ceux d’autres églises fermées à la révolution ou détruites lors des travaux du baron Hausmann.

Ceci explique que l’église se distingue par une richesse tout à fait remarquable en œuvres d’art du 18ème et

du 19ème siècles. St Roch a été classée aux Monuments Historiques en 1914.

Autres caractéristiques :

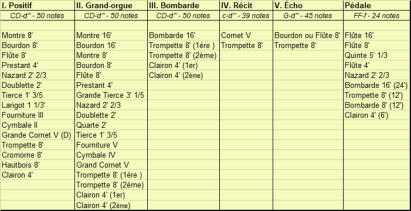

53 jeux - 4 claviers manuels de 54 notes et pédalier 30 notes

Transmission mécanique des claviers et des jeux

Machine Barker au G.O (avec Appel)

Accouplements : I/II - III/II - IV/II (16,8') - IV/III

Tirasses : I/P - II/P - III/P - IV/P

Appel d'anches : IV et P

Annulation III

Françoise Levéchin-Gangloff

Balbastre : Noël

Françoise Levéchin-Gangloff

Couperin Messe pour les couvents

Françoise Levéchin-Gangloff

Lefébure-Wély: Sortie en Si b M

Il y avait un instrument dans l’église de 1577. On n’en connait pas l’origine.

En 1671, cet orgue a été transféré dans la nouvelle église et reconstruit par le facteur Etienne ENOCQ (ou ENOCH) de Paris,

ancien élève de Crespin CARLIER et beau-frère de Robert CLICQUOT.

Le grand-orgue actuel fut commandé en 1750 au facteur parisien François-Henri LESCLOP. Le buffet fut érigé en 1751 sur une

tribune en pierre supportée par un arc sur toute la largeur de la nef. Cet arc est décoré par deux anges en bas-relief, œuvres du

sculpteur Clair-Claude Francin. Ce buffet est absolument remarquable et reste l’un des plus beaux buffets d’orgue en France.

En 1753, au décès de LESCLOP, sa veuve demanda à Louis-Alexandre CLICQUOT d’achever l’instrument.

En 1756, l’orgue est achevé et il est déjà considéré comme l'un des meilleurs et des plus complets de la capitale. Son premier

titulaire en est le célèbre organiste et compositeur Claude BALBASTRE.

En 1769, François-Henri CLICQUOT, le fils de Louis-Alexandre, effectue divers travaux sur les sommiers, et ajoute des jeux

d'anches et des flûtes. L’orgue compte alors 50 jeux sur cinq claviers et pédalier.

Pendant la révolution, l’église et son orgue sont l’objet des saccages des soldats de Bonaparte, qui subtilisent la moitié des

tuyaux d’étain pour les fondre…

En 1805, Pierre DALLERY de Paris, ancien associé de CLICQUOT, répare l’instrument avec des tuyaux récupérés sur d’autres

instruments parisiens.

En 1820, Pierre-François DALLERY, le fils de Pierre, complète ce travail en ajoutant des jeux de Flûte et des anches et en

étoffant la pédale.

De 1839 à 1842, le facteur parisien Aristide CAVAILLÉ-COLL qui est au tout début de sa brillante carrière, reconstruit

entièrement l'instrument, mais il conserve néanmoins la majeure partie des anciens tuyaux. Il installe quelques jeux nouveaux

au positif et au grand orgue et porte l’étendue des manuels à 54 notes. Il construit une nouvelle division de Récit et installe une

machine Barker au grand-orgue. C’est à lui que l’on doit le timbre exquis des jeux à bouche qu'ils ont toujours conservé. La

pédale est à ravalement au Fa pour les flûtes comme pour les anches (25 notes). L’orgue compte alors 49 jeux sur 4 claviers

manuels et pédalier.

En 1859 puis en 1881 l’instrument a fait l’objet de travaux complémentaires effectués par CAVAILLÉ-COLL.

En 1901 le facteur Charles MUTIN, successeur de CAVAILLÉ-COLL a porté l’étendue de la Pédale de 25 à 30 notes.

En 1927, une restauration complète est entreprise par le facteur parisien Joseph GUTSCHENRITTER fils. Le Récit est déplacé

sur le troisième clavier et la Bombarde sur le quatrième. Le Récit reçoit un Quintaton de 16’, une Gambe 8’ et une Voix Céleste

8’ pieds à la place d'une Clarinette et de la Voix humaine supprimées. La mécanique est restaurée et des pédales de

combinaisons sont ajoutées.

Entre 1946 et 1948, le Récit est à nouveau augmenté par le même facteur à la demande de Pierre COCHEREAU.

En 1982, l’orgue est classé dans sa totalité aux Monuments Historiques.

Entre 1991 et 1994, l'orgue est restauré par le facteur Jean RENAUD de Nantes (Loire-Atlantique). L’harmonisation a été

réalisée par Jean-Pierre SWIDERSKI de Paris. Les travaux ont visé à retrouver la disposition de l’orgue de 1881, tout en

conservant la pédale de MUTIN.

Les parties neuves sont le sommier du Récit (10 jeux), la Viole de gambe, la Voix céleste, la Tierce et les compléments de Plein

jeu IX du Positif, la Voix humaine du Récit.

Le maniement de cet orgue n’est pas des plus faciles. Il ne faut pas oublier qu’une partie de la mécanique et que la majeure

partie de la tuyauterie est antérieure à la révolution. Pourtant on peut le considérer comme un modèle pour la richesse de ses

timbres, certains pour leur éclat, les autres pour leur suavité. C’est un parfait équilibre entre la facture du 18ème et celle du

19ème, celle des maîtres qu’étaient LESCLOP/CLICQUOT et CAVAILLÉ-COLL. Il s’agit d’un véritable monument national.

Michel Chapuis

Balbastre : Noël

Composition 1770

Orgues en France et dans le monde.